こんにちは。

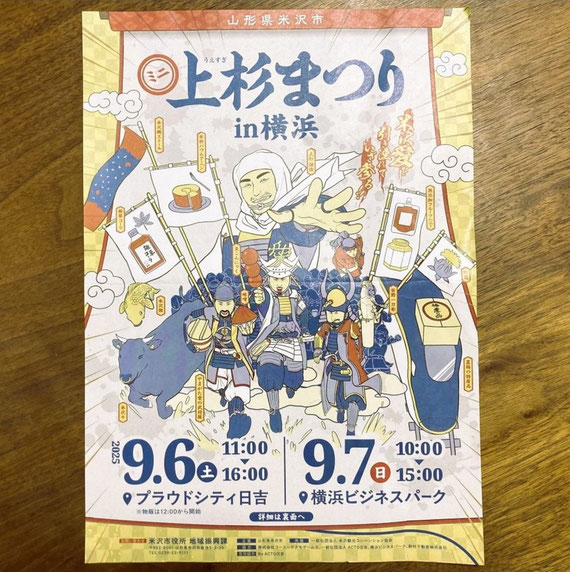

9月6日(土)と、本日7日(日)に開催の「ミニ上杉まつりin横浜」

私は昨日、日吉会場に行ってみました^^

「上杉まつり」は、私の地元 山形県米沢市で毎年4/29~5/3に開催されます。

松岬神社の春の例大祭、上杉謙信公率いる甲冑武者たちの行列やパレード、上杉軍と武田軍の川中島合戦の再現などなど。

私も小学生のときは鼓笛隊でパレードに参加していましたし、

神社周辺に出る露店をあれこれ見て、食べるのが楽しかった思い出があります^^

ミニ上杉まつりは、きれいに整備された住宅地の中で開催されていました。

子供たちもたくさんイベントに参加されていて賑やか、アットホームな雰囲気でした^^

なぜ横浜の地で?とお伺いしましたら、

冬に咲く桜「啓翁桜」を横浜市内の大通り公園に植樹したことがご縁で交流されているとのこと。

昨年も日吉会場で開催されていたそうで、毎年恒例のイベントになるのでしょうか^^

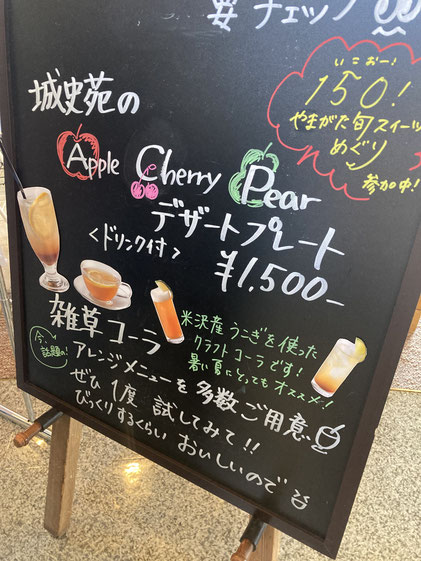

今回のイベントに行きたかった一番の理由は、「雑草コーラ」が出品されていたからでした。

米沢で生垣に使われている「うこぎ」の葉も材料として入っているクラフトコーラ。

先月お盆帰省したとき、お土産を買いに行った城史苑のカフェでいただいたばかりだったのです!

その時は美味しくいただいただけで、雑草コーラづくりの取り組みについてまでは知ることができなかったので、

今回の横浜のイベントでお話を聞ける!と思いまして^^

うこぎの他にシナモンやクローブなどのスパイスが入っているので、うこぎ独特の風味はしません。飲みやすいです。

希釈タイプなので、炭酸割りのほかにもお湯や牛乳で飲んだり、アイスにそのままかけたりとアレンジできるそうです♪

お話をお伺いしましたら、

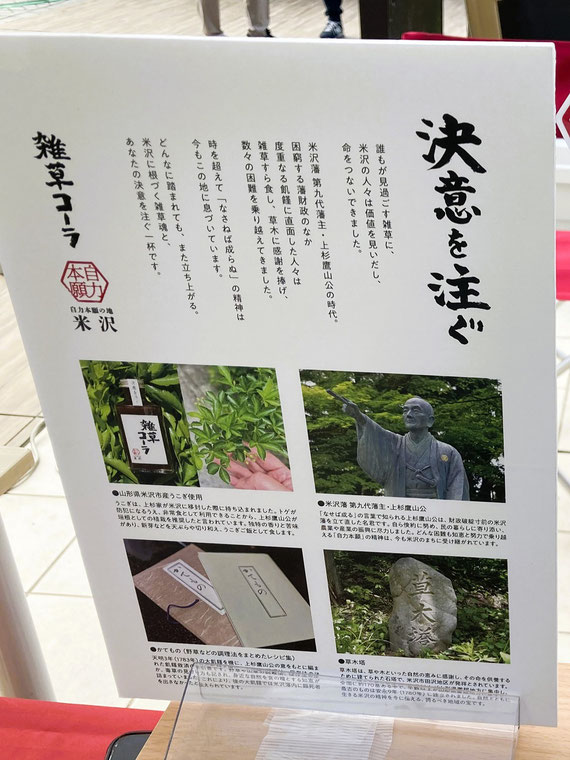

コロナ禍の不況がきっかけとなり、その状況を変えていくための取り組みが雑草コーラを生み出したそうです。

うこぎは葉が生い茂る期間のものを使用し、おひたしや天ぷらなどに使う春の新葉の、その後の葉を大切に使っているとのお話に、私、同感です!

今年も芳泉町のうこぎ生垣手入れに参加しているのですが、夏にぐんぐん伸びる葉は、剪定してもご自宅ではほとんど使われずに土に還っていきます。

それでも良いと思いますが、私からすれば、その葉も宝物!日常のお茶や料理に使いたい!いろいろできるはず!!

そんなふうにも感じていまして。

雑草コーラづくりは、就労継続支援B型事業所の利用者さんも携わっているとのことで、地域の人々が多く繋がっていることを知りました。

商品はあくまで商品であり、その中にある、困難にも負けず、雑草のように強くたくましく歩んでいく「雑草魂」の思いを伝えたいとお話されていて、その方の表情がキラキラされていて素敵でした(o^^o)

雑草コーラに取り組まれている「自力本願の地 米沢」推進協議会ページはこちら→自力本願の地 米沢

そして今回のイベントでは、まだ出会ったことのないお店や商品もあり、新しく取り組まれている若い方たちがたくさんいらっしゃることを知りました^^

『Sanbika』さん。

山形県産の生はちみつ、オリジナルコーヒー、ハーブティーなどを販売されていました。

はちみつは試食させていただきながら、非加熱で仕上げてあり、風味も栄養価も豊かだとお聞きしました。

今回はさくらんぼ蜜とそば蜜を購入^^

そのままでも美味しいけど、砂糖ではなく はちみつを入れると美味しいオリジナルコーヒー。

こちらは就労支援施設さんとのコラボ商品とのことで、パッケージイラストも利用者さんデザインとのこと。

皆さまの手仕事が広がる商品ですね(o^^o)

パッケージのイラストは、米沢のABCだったり、冬のおまつり、美味しいもの、などなど。

米沢にゆかりのあるデザインでした^^

帯でチラッと見せているところも、楽しみのひとつかな~♪と思いました^^

『笹野一刀彫り おたか三兄弟』さん。

実演や絵付け体験、販売をされていました^^

笹野一刀彫り。

伝統工芸品であり、そのなかで代表的な「お鷹ぽっぽ」。

各ご家庭、大なり小なりお鷹ぽっぽあるのでは!? と思うくらい、小さな頃からよく見かけていましたし、もちろん私の実家にも床の間に飾られていました。

懐かしい~!と見ていましたら、今はいろいろなデザインや表情があるのですね。

お鷹ぽっぽといえば、上の写真、手前から2つめにある、渋いお顔のが、私がよく実家で見ていたお鷹ぽっぽ。

今はこんなにも可愛らしいのも^^

今の住宅やお部屋に合いますね♪

笹野一刀彫りに使われている木は、主にコシアブラの木なのだそうです。

春の新芽は天ぷらやご飯に混ぜたりして、大好き。

職人さんたちの技も、山の恵みも、これからもずっと続いてほしいな。

全部紹介しきれませんが、各地域での開催で機会があったら足を運んでみようと思います^^